Avancées de la recherche sur les douleurs neuropathiques

Les douleurs neuropathiques sont un sujet d’intérêt majeur pour la recherche scientifique, car leur prise en charge reste souvent insuffisante. Les dernières avancées ouvrent des perspectives prometteuses pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents et développer des traitements innovants.

1. Exploration des biomarqueurs

Les biomarqueurs sont des indicateurs biologiques mesurables, comme des protéines ou des gènes, qui peuvent aider à identifier des patients susceptibles de répondre à certains traitements. Dans le cadre des douleurs neuropathiques, plusieurs biomarqueurs potentiels sont à l’étude :

- Cytokines inflammatoires : Les cytokines sont des substances produites par les cellules du système immunitaire qui relaient les signaux entre les cellules du système immunitaire. Des élévations de certaines cytokines, comme l’IL-6 ou le TNF-α, ont été associées à des états de douleur neuropathique chronique. Cette compréhension du rôle des cytokines dans les douleurs neuropathiques a conduit au développement de thérapies ciblant spécifiquement ces molécules.

- Récepteurs TRPV1 : Les récepteurs TRPV1 sont des capteurs de douleur situés sur les neurones sensoriels, sensibles à la chaleur, aux substances irritantes comme la capsaïcine (piment) et à l’inflammation. Dans les douleurs neuropathiques, leur activation excessive amplifie la douleur et la rend persistante. Pour soulager cette douleur, des traitements utilisent soit la capsaïcine pour désensibiliser ces récepteurs, soit des médicaments qui les bloquent, bien que ces derniers puissent avoir des effets secondaires comme l’hyperthermie.

Ces indicateurs biologiques permettent d’envisager une approche de médecine personnalisée, où les traitements seraient adaptés non seulement à la condition du patient, mais également à ses caractéristiques biologiques spécifiques. Cela augmenterait considérablement les chances de succès des thérapies.

2. Thérapies géniques

L’émergence des thérapies géniques représente une évolution majeure pour les douleurs neuropathiques. Ces approches visent à corriger les anomalies au niveau de l’ADN ou à moduler l’expression génique pour réduire la douleur.

- CRISPR-Cas9 : Cette technologie d’édition génomique permet de cibler précisément les gènes responsables de la douleur pathologique. Pour l’heure, cette technologie est encore à ses balbutiements et malgré quelques résultats encourageants, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour en évaluer son efficacité.

- Thérapies basées sur les ARN : Des molécules comme les ARN interférents (ARNi) peuvent réguler l’expression de gènes impliqués dans la sensibilisation des nerfs. A titre d’exemple, le projet BIODOL financé par l’Agence Nationale de la Rechercheet 6 (ANR) s’intéresse au récepteur FLT3, identifié comme jouant un rôle dans le caractère chronique des douleurs neuropathiques. L’inactivation de ce récepteur, soit par des ARNi, soit par altération génétique, a montré une réduction de la sensibilité à la douleur chez le rongeur. Le projet vise à développer des inhibiteurs sélectifs de FLT3 pour traiter les douleurs chroniques et neuropathiques

Bien que prometteuses, ces thérapies sont encore en phase d’évaluation clinique et présentent des défis tels que la livraison ciblée aux tissus nerveux.

3. Neuromodulation et stimulation électrique

Les technologies de neuromodulation offrent des solutions novatrices pour réguler l’activité nerveuse anormale à l’origine des douleurs neuropathiques. Parmi elles :

- Stimulation de la moelle épinière (SME) : Une électrode est implantée près de la moelle épinière et reliée à un stimulateur externe qui envoie des impulsions électriques. L’objectif est de moduler les signaux de douleur. La SME est particulièrement efficace dans les syndromes de douleurs complexes régionales.

- Stimulation transcrânienne à courant direct (tDCS) : Cette technique non invasive stimule les zones du cerveau impliquées dans la perception de la douleur par application d’électrodes sur le cuir chevelu. Par impulsions électriques, les médecins contrôlent l’excitabilité des neurones dans les zones ciblées, ceci ayant pour but de moduler l’activité du cortex moteur afin de réduire la perception de la douleur. Cette méthode est plutôt bien tolérée et accessible pour une utilisation à domicile dans certains cas.

4. Nanotechnologies et biomatériaux

Les avancées en nanotechnologie permettent de développer des systèmes d’administration précis pour les médicaments contre la douleur neuropathique.

- Nanoparticules : Elles peuvent cibler directement les tissus nerveux affectés, réduisant ainsi les effets secondaires systémiques. Des chercheurs de l’Université de Séville ont développé une formulation dans laquelle un dérivé cannabinoïde est encapsulé dans une matrice polymère sous forme de nanoparticules. Administrée par voie orale chez le rat, cette formulation a permis un soulagement de la douleur neuropathique durant 11 jours.

- Hydrogels : Matériau polymère, il a la capacité d’absorber et de retenir une grande quantité d’eau tout en conservant sa structure. Ces biomatériaux sont capables de libérer des agents thérapeutiques de manière contrôlée sur une longue période. De récentes recherches explorent l’utilisation d’hydrogels innovants pour le soulagement des douleurs chroniques. Par exemple, le projet européen Hydrolieve vise à développer un hydrogel injectable capable de délivrer localement des agents thérapeutiques pour traiter la névralgie du trijumeau, une forme sévère de douleur neuropathique faciale.

Une innovation – Une Start-up : Apateya

Apateya, start-up basée à Bordeaux, a pour objectif de proposer des solutions thérapeutiques innovantes disruptives, first in class, non opioïdes et brevetées basées sur l’identification de nouveaux mécanismes d’action afin de traiter efficacement les patients souffrant de douleurs neuropathiques tout en limitant les effets secondaires.

Son innovation ? Coupler deux molécules qui, par leur interaction, vont agir durablement sur les douleurs neuropathiques.

Cette découverte découle des travaux de recherche scientifique menés par les deux fondateurs de la start-up : Franck Aby et Pascal Fossat, respectivement chercheur et professeur à l’Institut des maladies neurodégénératives (IMN) au Neurocampus de l’Université de Bordeaux. Un brevet a été déposé pour protéger l’invention des deux inventeurs.

Le principe

Partant du fait que l’efficacité des médicaments actuellement prescrits est de l’ordre de 30% et que l’effet placebo joue pour 25%, les chercheurs ont imaginé une combinaison moléculaire permettant de restaurer la signalisation normale de la douleur.

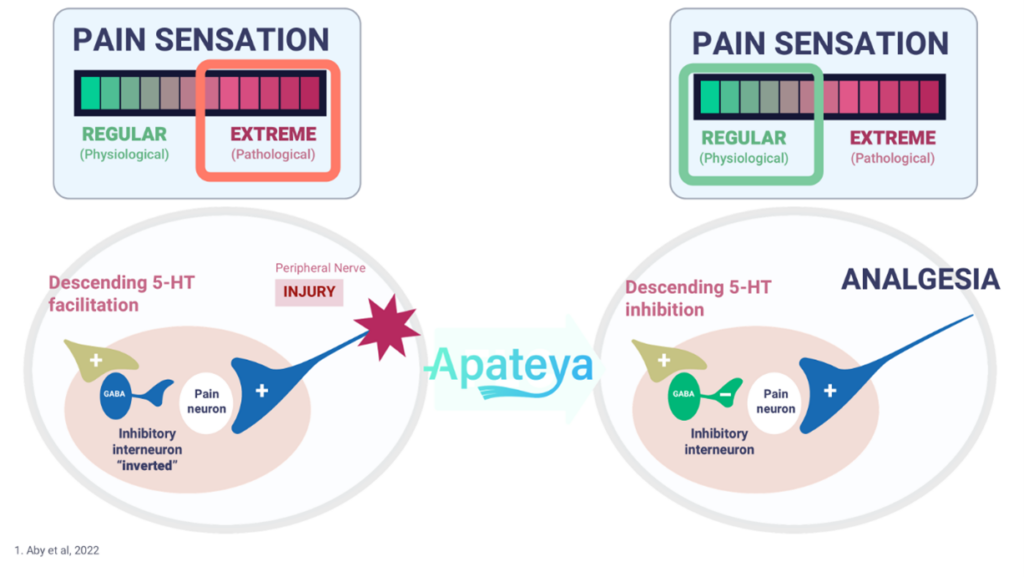

Dans un système sain (c’est-à-dire sans douleurs neuropathiques), les voies descendantes des structures cérébrales supérieures inhibent les signaux de douleur. Lors d’un stimulus de douleur, le signal remonte jusqu’au cerveau à travers les fibres ascendantes en passant par la moelle épinière, premier relai de l’information nociceptive. La sensation de douleur est alors perçue par le cerveau. En condition physiologique, cette sensation douloureuse est perçue comme normale. En effet, celle-ci est contenue dans un intervalle acceptable pour l’organisme et est dite physiologique. Hélas, dans certaines conditions, cette sensation douloureuse est perçue comme anormale, car moins tolérable pour l’organisme, et est considérée comme extrême, il s’agit d’une douleur pathologique. En effet, en cas de lésions des nerfs périphériques, un disfonctionnement du contrôle de la douleur apparaît. Les voies descendantes ne parviennent plus à inhiber correctement les signaux de douleur, entrainant une sensibilité accrue à la douleur (hyperalgésie). L’information nociceptive de la lésion se propage à travers les fibres ascendantes périphériques jusqu’à la corne dorsale de la moelle épinière (la partie sensorielle de la moelle épinière). Résultat : perte du rôle protecteur du contrôle descendant de la douleur, facilitant la transmission excessive de la douleur conduisant à une douleur chronique.

L’objectif d’Apateya est de rétablir le fonctionnement normal des voies descendantes grâce un traitement médicamenteux innovant.

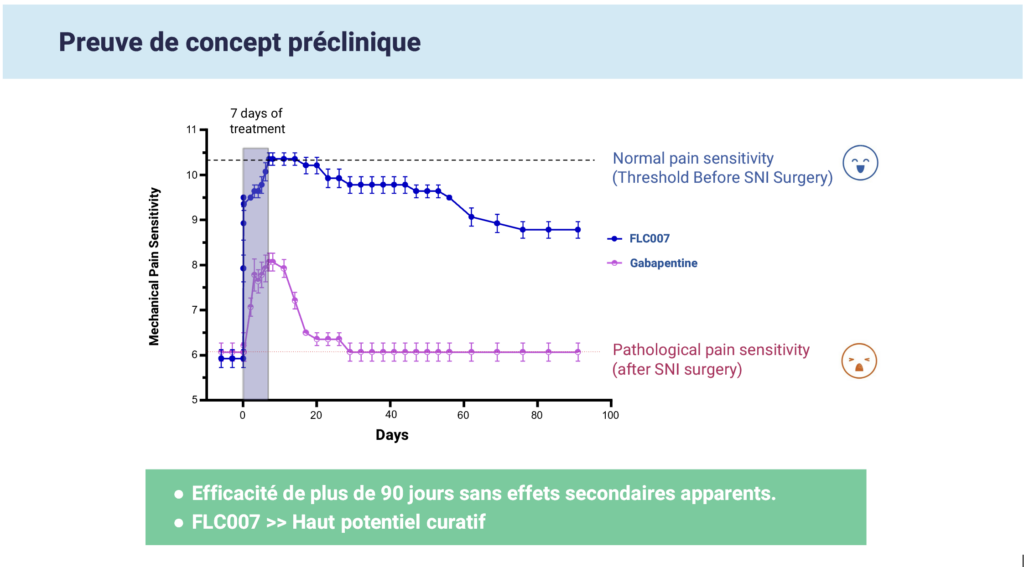

APS007 : le cocktail miracle

Ce cocktail médicamenteux, la APS007, va restaurer la transmission anormale de l’information nociceptive provenant des fibres ascendantes vers la corne dorsale de la moelle épinière. Résultat, la APS007 rétablit le rôle protecteur du contrôle de la douleur en réduisant la transmission excessive de la douleur, soulageant ainsi la douleur chronique.

L’innovation réside dans l’association de deux principes actifs ayant pour action de traiter les symptômes de la maladie et surtout de réparer les dysfonctionnements causant le développement et la persistance des douleurs chroniques de types neuropathiques quelle que soit la cause associée. Ces deux principes actifs sont la fluoxetine (le F), un inhibiteur de la recapture de sérotonine utilisé pour traiter la dépression, les troubles compulsifs obsessionnels ou la boulimie à laquelle est associé un booster de transporteur de chlore (le CL) dont l’objectif est de restaurer l’équilibre du chlore dans les cellules cérébrales, molécule essentielle à l’activité neuronale.

Selon Pascal Fossat, « chez des souris normales, la stimulation des neurones à sérotonine a un effet antalgique. En revanche, chez les souris neuropathiques, les mêmes stimulations ont l’effet inverse. Les souris ont encore plus mal. Selon nos partenaires canadiens, ce résultat surprenant s’expliquerait par un déséquilibre du chlore, qui joue un rôle important dans l’activation des neurones. Or, chez les patients atteints de neuropathie, le chlore s’accumule dans les cellules. Le déséquilibre du chlore empêche l’activation des réseaux neuronaux qui filtre la douleur. Tout n’arrive pas au cerveau, ce serait insupportable ! Par exemple, quand vous vous cognez le coude contre une table, vous avez le réflexe de vous frotter. Cette action active un réseau inhibiteur de la douleur qui vous soulage immédiatement. Le système inhibiteur ne laisse passer que ce qui est dangereux et peut générer du désordre dans l’organisme. En ajoutant la molécule boosteuse de chlore développée par les Québécois, nous avons aujourd’hui une combinaison thérapeutique qui rétablit les filtres « anti-douleur ».

Les tests sur les souris montrent des résultats très encourageants. Contrairement aux autres traitements médicamenteux classiques (antidépresseurs ou antiépileptiques) qui ont une approche principalement symptomatique, la APS007 est non seulement plus efficace pour traiter la douleur neuropathique à l’instant T mais permet une réduction drastique sur plus de 90 jours là où un antiépileptique classique se limite à une dizaine de jours. Au-delà de l’efficacité, les effets secondaires sont également absents des observations.

INTERVIEW / 3 questions à Franck Aby, Président d’Apateya

- Quels sont les nouveaux mécanismes d’action que vous avez identifiés, et les solutions thérapeutiques que vous développez ?

Nous avons identifié un mécanisme qui contrôle la transmission de la douleur au niveau de la moelle épinière. Celui-ci implique les voies descendantes, voies qui assurent un mécanisme naturel de régulation de la douleur. Un déséquilibre en ion chlorure à ce niveau active un circuit nerveux descendant qui amplifie la sensation douloureuse. Apateya propose alors une association thérapeutique qui normalise le fonctionnement de la transmission de la douleur et facilite ses contrôles endogènes. En agissant à ces deux endroits, on observe une nette amélioration des symptômes douloureux et une efficacité de longue durée.

- Dans quel écosystème évoluez-vous et que vous apportent des structures comme UNITEC ?

Le domaine de la douleur neuropathique se caractérise par une compétition mondiale intense et des barrières d’entrée élevées. Chez Apateya, nous avons la chance d’évoluer dans un écosystème local dynamique, véritable vivier d’innovation. Il réunit des institutions de recherche de haut niveau, tant en recherche fondamentale, comme le Bordeaux Neurocampus, qu’en recherche clinique, à l’image du CHU de Bordeaux et ses centres spécialisés : le Centre d’Etude et de Traitement de la Douleur ou le département de Recherche Clinique et de l’Innovation. Nous tirons pleinement parti de ce contexte stimulant en collaborant étroitement avec les universités et en attirant des experts pour développer nos nouvelles solutions. C’est ici qu’UNITEC joue un rôle déterminant : grâce à son programme d’accompagnement, nous pouvons affronter la compétition mondiale avec confiance et transformer nos idées en solutions concrètes. Ensemble, cette synergie locale et globale est, selon nous, la clé pour bâtir l’avenir de la biotech à Bordeaux et au-delà.

- Quelles sont vos prochaines étapes dans le développement de solutions innovantes ?

Après avoir mis en évidence une combinaison phare efficace sur les symptômes douloureux dans nos modèles animaux de douleur pathologique (neuropathie périphérique), nous débutons les phases de développement sur un nouveau candidat. Cette nouvelle phase nécessite de mettre au point une voie de synthèse et de produire les molécules selon les standards industriels, pour ensuite établir une formulation et en tester l’innocuité sur l’animal. Cette démarche permettra de déposer une demande d’essais cliniques au niveau Humain. Nous entamerons alors les tests cliniques (innocuité chez l’homme, phase I, sujets sains volontaires), puis étudierons leur efficacité sur la douleur (phase II, tests randomisés en double aveugle contre placebo).

Pour lire la 1ère partie de cette note, cliquez sur l’image ci-dessous.